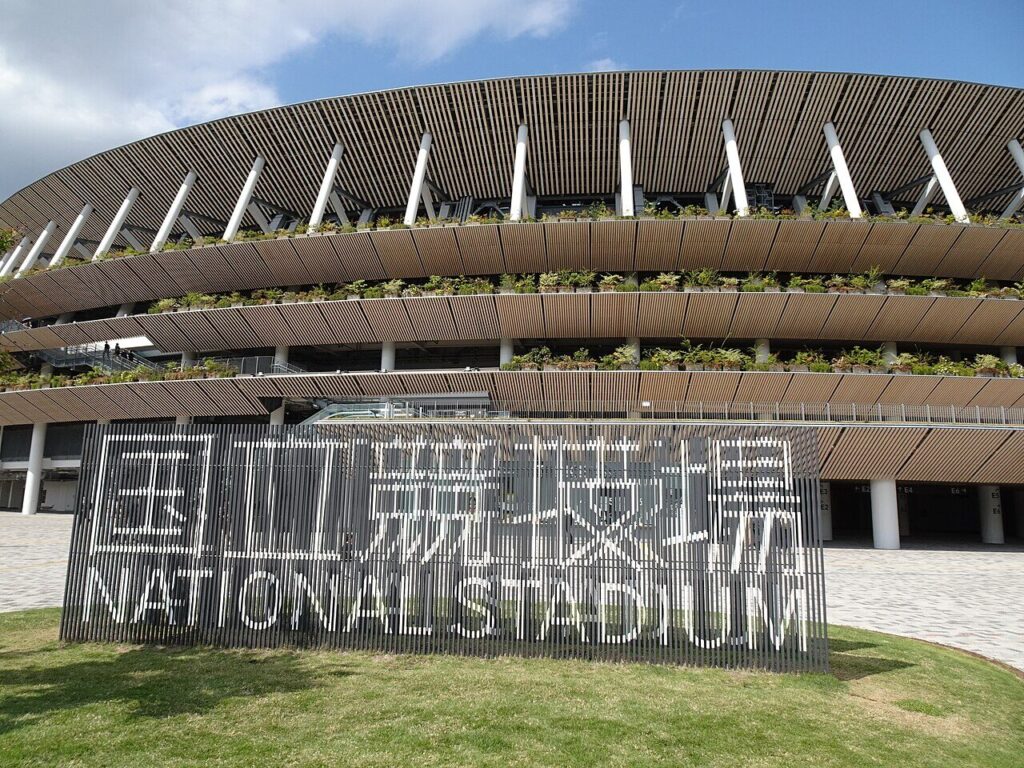

国立競技場(読み方:こくりつきょうぎじょう)ことJAPAN NATIONAL STADIUMは、東京都の千駄ヶ谷に位置する大型のスポーツ施設であり、主に陸上競技やサッカーの試合が行われる場です。現在の施設は旧・国立競技場を解体した場所に2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて新たに建設されたもので、2019年に「オリンピックスタジアム」(英: Olympic Stadium)の名称で、メイン会場として開場しました。

独立行政法人日本スポーツ振興センターが所有し、コンセッション方式に基づき株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントが運営を行っています。

このスタジアムは、東京オリンピックのメインスタジアムとしての役割を担い、最大収容人数は約68,000人です。デザインは伝統的な日本の美を取り入れており、屋根の部分には木材が使用されています。外観は、周囲の自然環境との調和を図った造りになっており、観客席からは選手たちのパフォーマンスを間近で楽しむことができます。

国立競技場では、オリンピックのほかにも、様々な国際的なスポーツイベントや音楽コンサート、文化イベントも開催されるため、日本国内外の多くの人々に利用されています。さらに、この施設は日本のスポーツ文化を推進する重要な役割を果たしています。

2026年1月から三菱UFJフィナンシャルグループが命名権を取得し、「MUFG競技場(MUFGスタジアム」と命名されました。契約期間は5年間で、契約金は約100億円とのこと。

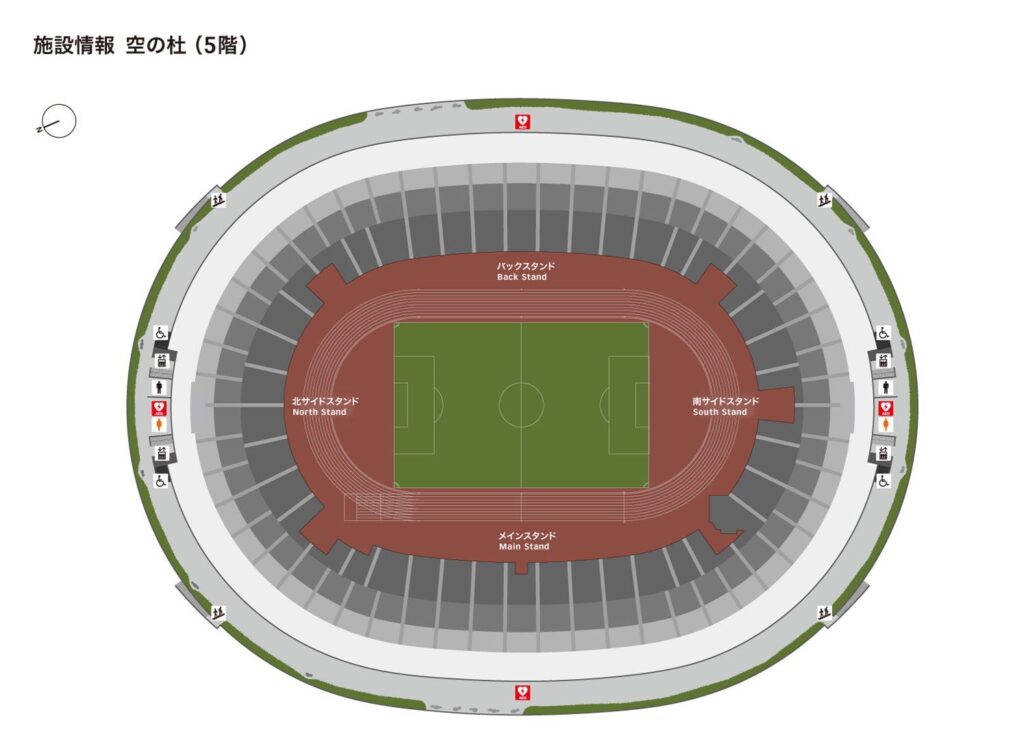

空の杜

国立競技場5階に設けられた1周850メートルの遊歩道です。

A・Eゲート付近の階段で5階へ上がることができます。

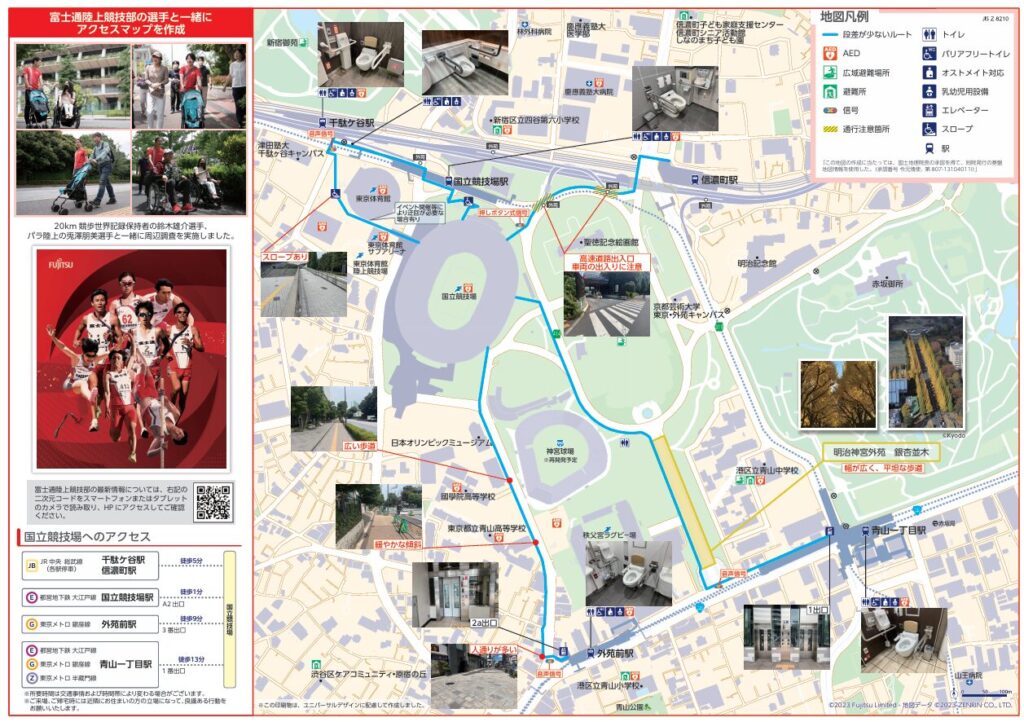

📭アクセス(住所)

東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号

(地下2階、地上5階、塔屋1階建て)

明治神宮外苑の一角にあり、西には東京体育館、北東には重要文化財の聖徳記念絵画館、南には神宮野球場、秩父宮ラグビー場などがあります。新宿御苑にも近い。敷地はおよそ南北方向に縦長です。土地に高低差があり、低い西側を一部人工地盤で嵩上げしています。

西を都道418号(外苑西通り)、北を都道414号、東を区道43-670号、南を区道43-690号の4道路に囲まれています。

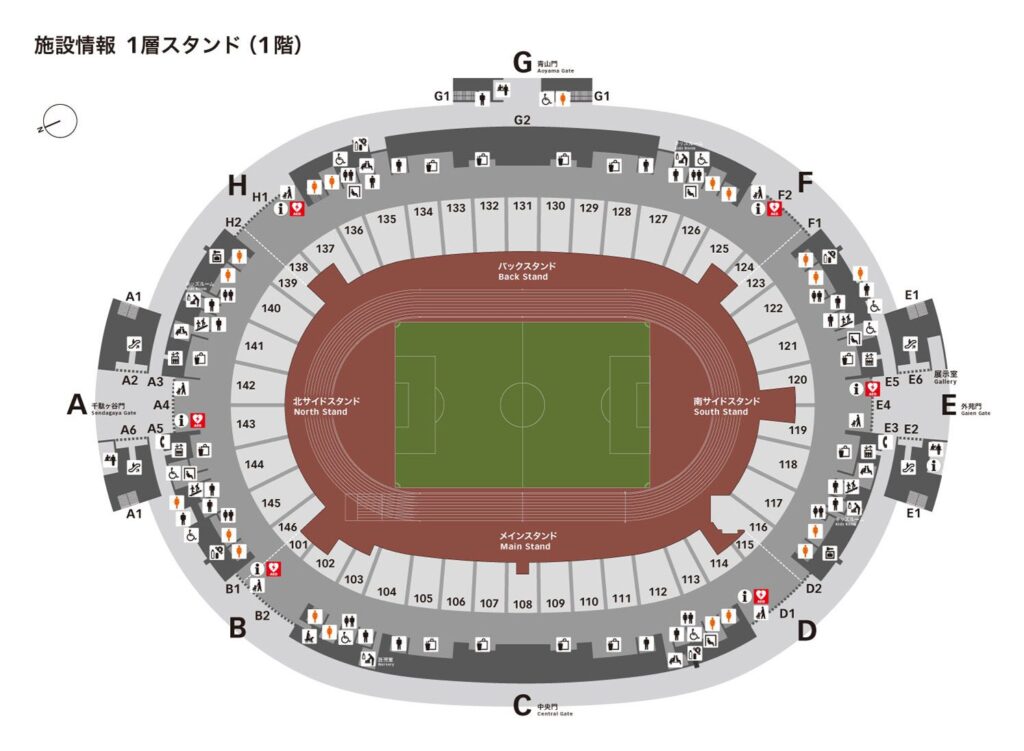

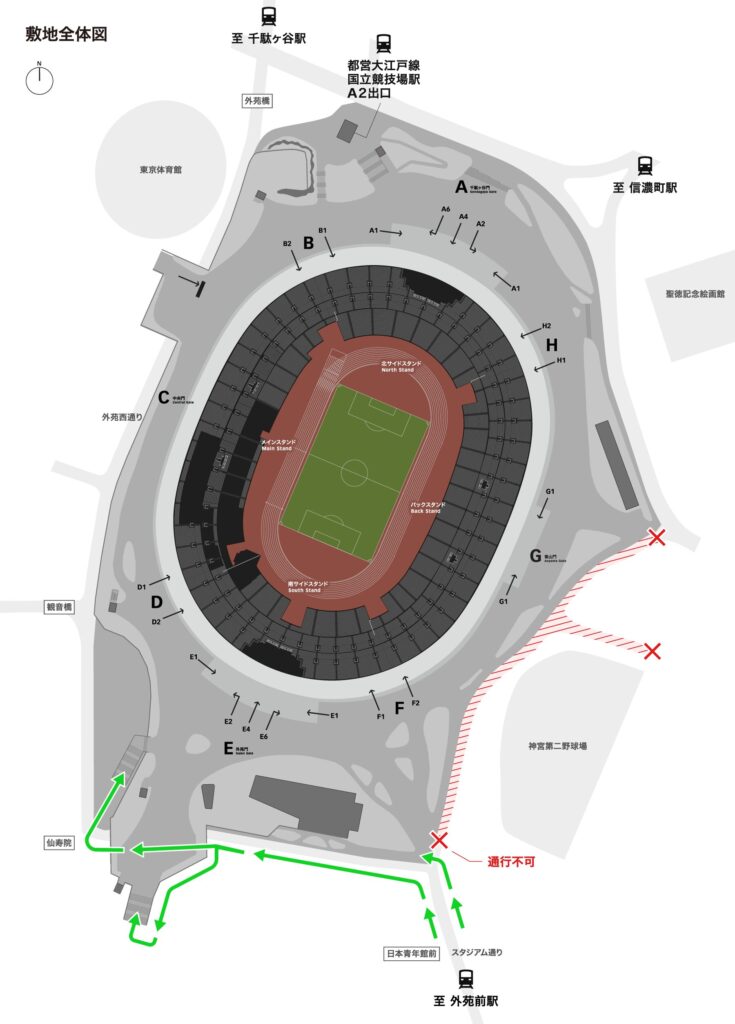

8方向に入場ゲートがあるが、主な入口は西側(メインスタンド側)の「中央門」、南側の「外苑門」、東側(バックスタンド側)の「青山門」、北側の「千駄ヶ谷門」の4つ。

最寄り駅

JR総武線各駅停車 千駄ケ谷駅/信濃町駅:徒歩5分

都営大江戸線 国立競技場(A2出口):徒歩1分

東京メトロ銀座線 外苑前駅(3番出口):徒歩9分👣

バリアフリールート

国立競技場の外観👓

隈研吾によるデザインは、周辺(明治神宮外苑)との調和を目指した『杜のスタジアム』のコンセプトを掲げ「自然に開かれた日本らしいスタジアム」を提案。基本的な構造体については鉄骨構造とし(大屋根の一部のみ木材)、最大高さを47.4mと比較的低く設定することで、水平ラインを強調した構造となっています。使用する木材は47都道府県から集められた杉材およびカラマツ約2,000立方メートル分を使用、塗装により本来の木材よりやや白みがかったものとなっています。屋根の下には法隆寺五重塔からヒントを得たといわれる三層の庇が水平さをより強調しています。

施設マップ

現在、3Fコンコース(売店エリア)は改修工事のため、ご利用できない状態となっております。

🏪近くのお店 近隣(徒歩数分~10分程度)にコンビニエンスストアがあります。

🚙無料駐車場 なし(『駐車場コインパーキング検索』からお探し下さい。)

🔐コインロッカー なし

👜クローク なし

🚬喫煙所 敷地内(スタジアムの内外)は全て禁煙となっています。

🚻トイレマップ

開場前トイレ

国立競技場の周辺にトイレ、水飲み場、ベンチがあります。

トイレは、北西・東・南東に1ヶ所ずつ(男性用、女性用、車いす用)設置しており、7時~21時に開放しています。

🍹入場ドリンク代 なし(別途チケット)

スタジアム内には色々な売店があります。

💺キャパシティ(最大収容人数)

68000席

約350m×約260mの地上5階・地下2階のスタンドがフィールドを囲む。スタンドは3層式で、1階が最下層の上端、2階が中間層の中段、3階が中間層の上端、4階が最上層の中段となっている。約6万席の観客席は全てカップホルダー付きの個別席で、木漏れ日をイメージした5色の『アースカラー』をモザイク状に配置しています(上層に淡色を多く、下層に濃色を多く配色)。この配色は遠方から見た際に空席を目立たせない効果もあります。

スタンドの傾斜は1層が20°、2層が29°、3層が34°となっており、同様にトラックを有する大規模スタジアムの横浜国際総合競技場(日産スタジアム)より勾配が立てられており、陸上競技場兼球技場としては見やすさに配慮されています。

通路間の座席が20席以上あるにもかかわらず、通路や階段の幅が狭く動線に問題があるのではないかとの声もあります。また、南側サイドスタンド(サッカー開催時における「ゴール裏」)の中央にマラソンゲートが設けられており1階席が左右にほぼ分断されることから、サッカー開催時などでは応援の一体感を欠くのではないかとの声もあります。

屋根は鉄骨と木材のハイブリッド構造で、全周にわたって屋根をスタンド背面で支える片持ち梁とすることで、スタンドから視界を遮る柱が一切ありません。スタンドの断面はほぼ全てが同じ断面となっており、同じ部材を多用することでコスト縮減につなげています。

📷座席からの見え方

📝国立競技場の座席表

⏰イベントスケジュールとチケット情報🎫

1958年(昭和33年)に開場した国立霞ヶ丘競技場陸上競技場(旧・国立競技場)の老朽化対応と、東京オリンピック・パラリンピックの主会場とすることを念頭に、旧・国立競技場の全面改築により建てられた施設で、新国立競技場の仮称にて2012年より建設事業に着手しました。2016年12月に着工し、2019年7月3日に開場後の正式名称が『国立競技場』となることが日本スポーツ振興センターより発表され、2019年11月に竣工されました。2019年12月21日に施設の開場式(オープニングイベント)が開催されました。スポーツイベントとしてのこけら落としは2020年1月1日の天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会決勝・ヴィッセル神戸vs鹿島アントラーズで、神戸が鹿島を破り初優勝を果たしました。

正式な所在地は新宿区霞ヶ丘町だが、競技場の敷地の一部は渋谷区にまたがっています。明治神宮外苑に隣接するが、神宮外苑の施設には含まれていません。

開場時点では陸上競技場兼球技場として建設されており、東京オリンピックでは開会式・閉会式の他、陸上競技(トラック&フィールド)の会場として、東京パラリンピックでは開会式・閉会式の他、陸上競技(トラック&フィールド、及びマラソンのゴール)の会場として使用された。オリンピック・パラリンピック以降の利用方法については大会終了後まで未定とされました。

かつて国立霞ヶ丘競技場陸上競技場(旧国立競技場)の施設内に存在した秩父宮記念スポーツ博物館は、新デザインの募集では「ホスピタリティ機能」の中に含まれ設置が想定されているものの、開場時点では設置されていません。

2022年には日本建設業連合会主催の第63回BCS賞を受賞しました。

国立競技場の歴史詳細

| 国立競技場はいつ、どのように建設され、どのような歴史を辿ってきたのでしょうか。その歴史は、大正時代まで遡ります。 日本で初めての本格的陸上競技場の誕生 国立競技場の前身は「明治神宮外苑競技場」(以下、神宮競技場)であり、日本で初めての、そして東洋一の本格的陸上競技場として、青山練兵場跡地に建設されました。神宮競技場は、大正8(1919)年12月に工事が着工されましたが、その後、物価の高騰や関東大震災の被災者の収容施設になるなどで工事が中断され、大正13(1924)年3月にようやく工事が再開され、同年10月に完成となりました。 この神宮競技場は、陸上競技のみならず、サッカー、ラグビーなども行われ、総合競技場として利用されていました。陸上競技では、織田幹雄氏が三段跳で、南部忠平氏が走幅跳で世界記録を樹立するなど、多くの名選手を生み出しています。一方で、第2次世界大戦中に学徒出陣の壮行会が行われたり、敗戦後は連合軍に接収され、「ナイルキニック・スタジアム」と名をかえて使用されたりと、暗い時代もありました。  明治神宮外苑競技場  メインスタンド側の直走路は200m 日本の競技場から国際的な競技場へ 敗戦から数年後、日本は、「平和な日本の姿をオリンピックで世界へ示したい」として、オリンピック招致の声明を出します。そのための国際的なアピールとして、昭和33(1958)年、「第3回アジア競技大会」を東京で開催しました。そのメイン会場として生まれ変わったのが国立競技場です。 国際大会の舞台となる競技場の建設は、神宮競技場の取り壊しから始まりました。建設計画の中心人物は、建設省関東地方建設局(当時)の角田栄氏と設計・デザインの片山光生氏。着工は昭和32(1957)年1月で、大会を2か月後に控えた昭和33(1958)年3月、ついに完成となりました。 そのアジア大会が成功裡に終了し、東京オリンピックの招致も実現すると、国立競技場は、まさしく日本を代表する国際的競技施設という存在を国内外にアピールしていくこととなります。  完成した国立競技場(昭和33年)  第3回アジア競技大会  第3回アジア競技大会 アジアで初のオリンピックの開催 東京オリンピックを2年後に控えた昭和37(1962)年3月、競技場の拡張工事が開始されました。主な内容は、収容人員増のためのバックスタンドの増設、正面スタンドから見て右側にあった聖火台のバックスタンド中央への移設、グラウンド地下道の新設、電光掲示盤や夜間照明設備の改修などでした。 そして、昭和39(1964)年10月10日から24日までの15日間、94か国・5,558名が参加した「第18回オリンピック競技大会・東京大会」が盛大に開催され、改装された国立競技場では、開・閉会式及び陸上競技、サッカーの決勝と3位決定戦、馬術の大賞典障害飛越が行われました。  改修工事後の国立競技場  第18回東京オリンピック(開会式) 東京オリンピック以降の施設運営 東京オリンピックを成功させ、国立競技場は総合競技場としての各種施設設備を完備し、名実ともに日本最高、最大のスポーツの殿堂となりました。施設は国の出資によるものであるため、競技場は国民のために真の意味でのスポーツ振興に努力する義務を負うことになります。折りしも、オリンピックを機に国民の間でスポーツに対する関心が高まり、スポーツを愛好する国民の層が急激に増加したため、その期待に応えるべく、室内水泳場での水泳教室、体育館での体操教室、トレーニングセンターやスポーツサウナの新設などの新規事業が、スタンド下の有効活用や体育施設運営のモデルケースとして開設されました。特に昭和41(1966)年に開設されたトレーニングセンターは、400mトラックの一般開放、雨天でも走れる3階回廊コースの設置、最新機器を備えたジムにより利用会員数が急増しました。国立競技場は、国際的な総合競技場であると同時に、スポーツの底辺拡大を図り、市民スポーツの場としても全国の公共施設のモデルとなったのです。  昭和34年に設置された25mの室内水泳場  昭和41年に開設されたトレーニングセンター 国立競技場の新たな挑戦≪芝生の変遷≫ 国立競技場のフィールド内の芝生は、建設当時は「野芝」を採用、昭和36(1961)年からは、東京オリンピック開催決定を受けて「姫高麗芝」を採用していました。しかし、東京オリンピック後は競技場の利用頻度が増し、春から繁殖する姫高麗芝の生育状況では春・秋のスポーツシーズンの維持管理が困難となりました。 そこで、昭和44(1969)年、利用の少ないオフシーズン(6~8月)に育成管理の重点を移し、芝種も夏期に繁殖力の旺盛なバニューダ系芝(ティフトン芝)を採用し、以降ティフトンでの維持管理を継続してきました。 また、平成元(1989)年からは、サッカー・ラグビーの競技が集中する冬期間の芝生維持を目的に、ウィンター・オーバー・シーディング(二毛作)によるペレニアル・ライグラス(冬芝)の育成管理を手掛け、年間を通じて緑の芝生を保ち、コンディションの向上を目指しました。 これまで、芝種を替えるごとに実験・研究を重ねてきましたが、中でもウィンター・オーバー・シーディング方式の導入は、競技場として大きな挑戦となりました。 ウィンター・オーバー・シーディング方式の導入のきっかけとなったのは、昭和56(1981)年から日本で開催されたサッカーの「トヨタカップ」でした。 トヨタカップの開催時期は12月。当時の競技場の芝生は冬になると茶色く枯れることが当然でした。ところが、試合のために来日したヨーロッパチームの監督が、前日練習後に「明日の試合会場はどこなんだ?」と競技場のスタッフを呼び止めたのです。ヨーロッパでは冬でも緑の芝生で試合をすることが常識。枯れた芝生で試合をすることに対する皮肉だったことに後に気づきます。 この出来事をきっかけに、競技場はさまざまな解決策を模索することになります。どうすれば年間を通じて芝が緑色を保つのか。ヨーロッパの芝を取り寄せても気候の違いから夏に枯れてしまいます。水やりや肥料の工夫はもちろん、枯れた芝生を緑に着色したこともありました。 そのうち、オールシーズン美しい芝生を保っているアメリカのゴルフ関係者との出会いがあり、ウィンター・オーバー・シーディングという二毛作の工法を知ることになります。二毛作の工法は、理論的に可能とはいえ、スタジアムでの維持管理のノウハウはなかったため、手探りの中で試行錯誤を積み重ね、平成元(1989)年にようやく確立されたのです。≪文化的行事への取組み≫ 平成8(1996)年6月、当時世界3大テノールとして人気を博していたオペラ歌手のコンサート「3大テノール日本公演」が行われました。国立競技場で大がかりな音楽イベントが開催されるのはこれが初めてで、デリケートな芝生の上にいかに1万8000席もの座席を設けるかが最大の課題でした。数日間のイベント開催によって、実際に芝生がどのようなダメージを受け、どのように回復していくのか。前例がないだけに主催者と十分協議をしながら海外の事例などをもとに、芝生の上に養生材を敷き、その上に観客席を設置する準備が慎重に行われました。 公演は大成功を収め、有料入場者数はこの年の国立競技場の第1位を記録し、芝生の管理においても今後の文化的行事実施への門戸開放を後押しする出来事となりました。 こうして国立競技場は、スタジアムの多角的運営の面でも全国のスポーツ施設の先駆けとなっていったのです。国立競技場の芸術作品や記念作品 東京オリンピック当時、スポーツに対して人々の関心が高まり、スポーツのなかに「競う」ことだけでなく「美」を追求するという考え方が芽生えてきました。国立競技場は各企業の援助を受け、芸術作品を設置することになり、国立競技場の芸術作品群はスポーツのもつ「力と美」の象徴となりました。 国立競技場記念作品等一覧 ここでは、その記念作品の代表ともいえる聖火台製作の物語をご紹介します。 国立競技場の建設には細部に至るまで当時の最新技術が駆使されましたが、そのなかで日本伝統の職人技術によって作られることを望まれたのが、競技場の象徴たるべき聖火台でした。大和魂具現化の重責を担ったのは、埼玉県川口市の美術鋳物師、鈴木萬之助さん。 昭和32(1957)年12月17日、68歳の萬之助さんは「生涯最後の仕事」として、長男幸一さん、三男文吾さんとともに聖火台鋳造工事を開始します。寄る年波と持病の喘息に苦しみながらも、萬之助さんは誇りをかけて鋳造に取り組み、翌年2月14日、のべ130人の働きにより鋳型が完成しました。しかし翌日、摂氏1400度の溶けた鋳鉄を鋳型に流し込む湯つぎ作業で鋳型が大破。全精力を傾けた2か月間の作業が無となってしまったのです。長い職人生活で培われた自信は泡と消え、そのからだにもう余力はなく、萬之助さんはその夜から床に伏し、8日後に帰らぬ人となりました。 非業の死をよそに、聖火台の製造期限は1か月後に迫っていました。父の無念を晴らすべく、失敗の翌日から長男、三男に次男の常雄さんを加えた3人の息子とその家族が総出で突貫工事にあたり、聖火台は納期直前にみごと完成します。 そして昭和33(1958)年5月24日、アジア大会の開会式で聖火台に灯がともり、6年後の東京オリンピックが実現。聖火台は以後、毎年10月10日前後に三男文吾さんの手で丹念に磨かれ続け、平成20(2008)年に文吾さんが他界された後も、弟や息子たちに引き継がれていきました。 鈴木家の魂が宿る聖火台は、誕生から約半世紀の間、国立競技場の高みから数々の名勝負を見守り続けてきましたが、新国立競技場建設に伴い、平成26(2014)年5月末をもって一旦の役目を終えました。  日本のスポーツの聖地として アジア大会、東京オリンピックが終了してからも、国立競技場は、昭和42(1967)年のユニバーシアード東京大会をはじめ、天皇杯全日本サッカー選手権大会、全国高校サッカー選手権大会、ラグビー大学選手権大会、ラグビー日本選手権大会、東京国際(女子)マラソン、サッカートヨタカップなど、国内外の様々な大会に利用されてきました。 平成3(1991)年8月に開催された第3回世界陸上競技選手権大会や、平成5(1993)年Jリーグ開幕戦なども、歴史に残る行事として記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。  ユニバーシアード東京大会(S42)  世界陸上競技選手権大会(H3)  Jリーグ開幕式(H5)  三大テノール日本公演(H8)  パブリックビューイング(H14)  トップリーグ開幕式(H15) SAYONARA国立競技場 国立競技場は、1964年オリンピックのメインスタジアムとして、さらには、ラグビー日本選手権、全日本サッカー選手権、全国高校サッカー選手権、世界陸上競技選手権大会の会場として、また、1993年にはJリーグの最初の試合会場として、数多くの記憶に残る大会の舞台となりました。 1958年の建設から半世紀が経過し、2014年5月31日に「SAYONARA国立競技場FINAL“FOR THE FUTURE”」を開催し、たくさんの人に惜しまれ、国立競技場は56年の歴史に幕を閉じました。  新しい国立競技場の完成 新しい国立競技場は2016年12月に着工し、2019年11月30日に完成しました。 2019年12月21日には「国立競技場オープニングイベント~HELLO, OUR STADIUM~」を開催し、翌年1月には「天皇杯JFA 第99回全日本サッカー選手権大会」や「第56回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 決勝」を開催しました。 2021年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のメイン会場として使用され、開・閉会式と陸上競技が行われました。 これまでの国立競技場の歴史を継承しつつ、新時代のスポーツや文化の在り方を発信していきます。   |