秩父神社(読み方:ちちぶ じんじゃ)のご創建は、平安初期の典籍『先代旧事紀-国造本紀-』によれば、第十代崇神天皇の御代に知知夫国の初代国造に任命された八意思兼命の十世の子孫である知知夫彦命が、祖神をお祀りしたことに始まるとされており、武蔵国成立以前より栄えた知知夫国の総鎮守として現在に至っています。

元慶2年(878年)には神階正四位下に進み、延長5年(927年)に編算された『延喜式』にも掲載されるなど、関東でも屈指の古社のひとつに数えられています。また、中世以降は関東武士団の源流、平良文を祖とする秩父平氏が奉じる妙見信仰と習合し、長く秩父妙見宮として隆盛を極めましたが、明治の神仏判然令により秩父神社の旧社名に復しました。その後、昭和3年には國幣小社の社格となり、現在は神社本庁の別表神社となっています。平成26年には御鎮座2100年を迎え、同年12月3日の例祭において天皇陛下より臨時御奉幣を賜り盛大に祭典が執り行われました。

現存するご社殿は、天正20年(1592年)に徳川家康公が寄進されたもので、江戸時代初期の建築様式をよく留めていることなどから、埼玉県の有形文化財に指定されています。また、毎年12月3日に行われる例祭は、「秩父夜祭」として国の重要無形民俗文化財と重要有形民俗文化財に指定され、京都の祇園祭、飛騨高山祭と共に日本三大曳山祭のひとつに数えられています。平成28年には、全国33件の祭からなる「山・鉾・屋台行事」の1つとして、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界無形文化遺産に登録されました。

「秩父夜祭」の名で知られる秩父神社の例祭は、能楽を想わせる典雅な神代神楽に勇壮な屋台囃子、豪華な笠鉾・屋台の曳き回しに呼応する盛大な打ち上げ花火の競演など、人々を魅了するお祭りとして知られ、例年20万人以上の人出が見込まれています。

そもそもこのお祭りは、ご祭神である妙見様にちなんだ祭礼であり、かつては旧暦11月3日に行われていたものが、明治の改暦によって12月3日となり、現在に至っています。

妙見信仰とは、古代バビロニアにはじまり、インドと中国を経て、仏教と共に我が国に伝来したものが、平安時代に献灯をもってする北辰祭として都に流行し、時を経て上野(今の群馬県)の国衙に近い花園妙見寺から秩父平氏が招来したもので、北辰(北極星)・北斗(七星)を神座とする星辰の信仰として伝えられました。

秩父夜祭が、武甲山の男神と秩父神社の女神との年に一度の逢瀬の物語として語られることも、中世以来の信仰史の育てた風土のロマンにまつわるものと考えられます。

ところで、このお祭りには更に古層とも言うべき隠れた神聖コードが潜んでいます。それを解読するヒントが、ご神幸行列の先頭を行く大榊に巻きつけられた藁づくりの竜神です。この竜神は、毎年、春4月4日に行われる特殊神事「御田植祭」(埼玉県無形民俗文化財)において、市内に鎮座する今宮神社境内の竜神池から迎える水神様のご神体に他なりません。しかも、この竜神池の湧き水は、秩父神社に対面して聳える武甲山の伏流水であり、盆地をうるおす大切な水源なのです。秋の収穫を終えての夜祭の神幸祭には、春先に招迎した武甲山の竜神を初冬に歓送するという太古以来の壮大な風土の神祭りを読み解くことができるのです。

およそ全国に鎮座する古社には、土地の神話的風土をその社地のたたずまいと祭礼の伝承様式に体現しているものが多く、秩父夜祭もまた、秩父盆地の生活風土を神話的世界に包み込む祭礼によって、とかく薄れ勝ちな故里の風貌をなおも色濃く守り伝えている伝統ある祭礼文化なのです。

📭アクセス(住所)

- 住所……〒368-0041埼玉県秩父市番場町1-3

- 電話番号……0494-22-0262

- FAX番号……0494-24-5596

秩父鉄道秩父駅より徒歩3分

西武秩父線西武秩父駅より徒歩15分👣

🚙駐車場 あり

🔐コインロッカー なし

👜クローク なし

🚬喫煙所 なし

🚻トイレ あり

🍹入場ドリンク代 なし(別途チケット)

秩父神社の外観👓

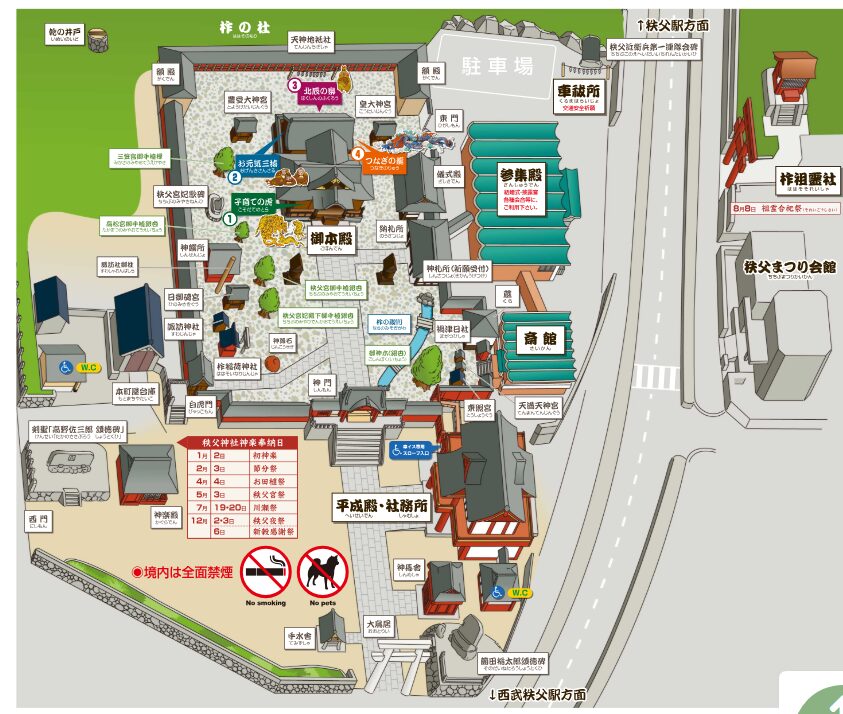

💺施設

🏟御本殿

当社の御本殿は、天正20年(1592年)9月に徳川家康公が社領57石を寄進し、代官である成瀬吉右衛門に建造させたものと伝えられ、権現造りの美しさは県下でも代表的なものと言われます。社宝である神輿は、現存する県下最古のもので、室町時代末期の作と伝えられます。更に御本殿と共に伝えられた棟札には、永禄12年(1569年)に武田信玄の侵攻によって旧社殿が焼失し、家康公の関東入国をもって再建されるに至った次第が記されており、共に埼玉県の有形文化財に指定されています。

⏰イベントスケジュールとチケット情報🎫